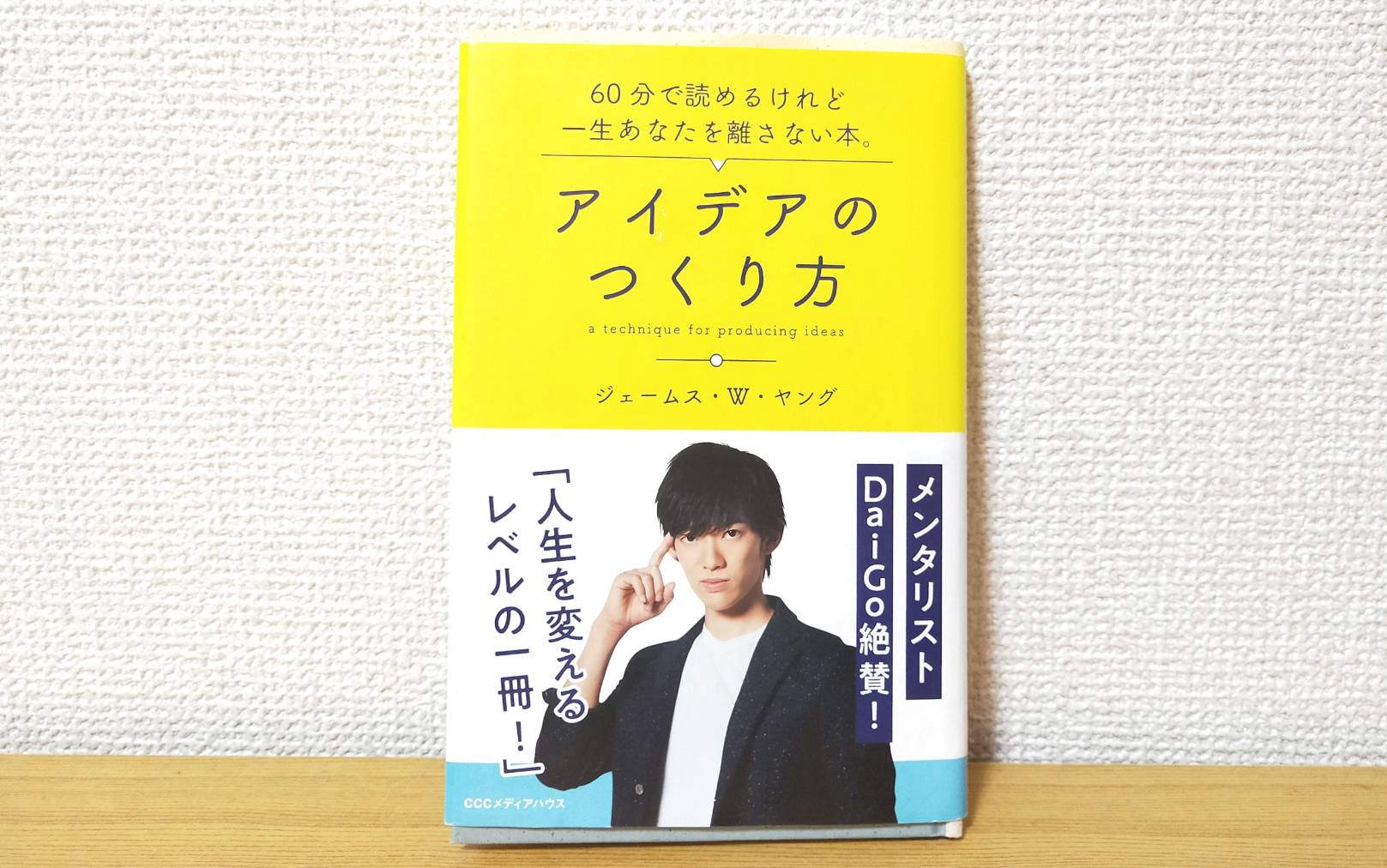

ジェームス・W・ヤング著書の「アイデアのつくり方」という本を紹介します。

「私にはひらめき力が無いし、アイデアなんか全然浮かんでこないからクリエイティブなことはできないな…」

こう思っている方にぜひ読んでほしい一冊です。

目次

メンタリストDaiGo絶賛「アイデアのつくり方」を要約します

この本から学べる事は実に単純明快であり、目から鱗が落ちるような内容です。

その内容はズバリ、

アイデアをつくる方法

です。

こう思った方が多いのではないでしょうか?

違います。

ちゃんとアイデアが作られる道筋があるのだと、著者のジェームス・W・ヤングは言っています。

メンタリストDaiGoさんの下記動画でもこの本が取り上げられ、一躍有名になりました。

Amazon売上ランキングにランクインしたり、店頭にも並んでいるほど人気の本となっています。

この動画で「アイデアのつくり方」が取り上げられています

この記事では「アイデアをつくり方」に書かれているアイデアをつくるための原理・手順を解説していきます。

アイデアのつくり方の原理2つ

ジェームス・W・ヤングはどんな技術を習得する場合にも、

学ぶべき大切なことは第一に「原理」であり、第二に「方法」であると宣言しています。

これはアイデアを作り出す技術についても同じことが言えます。

では、アイデアのつくり方の原理はなんでしょうか?

ジェームス・W・ヤングは2つの原理があると説明しています。

アイデアのつくり方の原理

①アイデアは既存の要素の新しい組み合わせである

②新しい組み合わせを見つ出すために、事実の関連性を見つけ出す力が必要

順に説明します。

①アイデアは既存の要素の新しい組み合わせ

アイデアをつくる原理について大切な事の1つは、「アイデアは既存の要素の新しい組み合わせである」ということを理解することです。

アイデアは何もないところから突如発生するものではなく、

既に存在しているもの同士の新しい組み合わせによって発生する

という事を説明しています。

既に存在しているもの × 既に存在しているもの

⇓

新しいもの

②新しい組み合わせを見つけ出すために、事実の関連性を見つけ出す力が必要

2つ目に挙げられるのが、「新しい組み合わせを見つけ出すために、事実の関連性を見つけ出す力が必要」ということです。

一見何の関連性のないように見える2つから、関連性を見つけ出していく力が大切だという事です。

例えば、以下のような例が挙げられます。

「猫」と「カフェ」を組み合わせて「猫カフェ」をつくる

「スマホ」と「本」を組み合わせて「電子書籍」をつくる

事実と事実の関連性を探ろうとする心の習性がアイデア作成には最も大切だと、ジェームス・W・ヤングは説明しています。

アイデアのつくり方 5つのステップ

いよいよアイデアを作る実際的な方法の紹介です。

アイデアをつくるには5つのステップが必要です。

①データ ( 資料 ) 集め

②データの咀嚼

③データの組み合わせ

④ユーレカ ( 発見した! ) の瞬間

⑤アイデアのチェック

これら5つはどれが欠けてもダメで、どの段階もそれに先行する段階が完了するまでは入ってはいけません。

1つずつ説明していきます。

①データ ( 資料 ) 集め

アイデアを作る第1ステップは「データ ( 資料 ) 集めです。

当たり前のように聞こえますが、多くの人はこの段階をさぼり、ぼんやりしたり、ふっとひらめく瞬間を期待しながら座り込んでいたりします。

これらの行動は先行する段階をさけて、いきなり④の段階に入っていることになるのでアイデアは生まれにくいです。

では、どういう資料を集めないといけないのか?それは、

・特殊資料 ( 商品・消費者についての資料 )

・一般的資料 ( あらゆる方面の色々な知識・資料 )

だとジェームス・W・ヤングは話しています。

特殊資料とは

製品と、消費者についての資料の事を指しています。

例えば、一つの石鹸Aの広告を出そうとした時に、

石鹸A ( 一見新しいものは何も無さそう )

↓

石鹸Aに対する身近な知識・資料を集めた

↓

その石鹸Aと皮膚・髪の毛との関係性が見えた

↓

石鹸Aの広告に使えそうなコピー・アイデアがいろいろ生まれてきた

このように最初はアイデアが浮かばなかったけど、商品・消費者に対する知識・資料を集めたらそれに関する身近な知識を手に入れることができ、結果的にさまざまなアイデアが浮かぶようになるという流れができました。

特殊資料 ( 商品・消費者に関する資料 ) を集めることがアイデアに繋がる大事な要素だという事がこの流れでわかりますね。

一般的資料とは

製品・消費者に関係なく、あらゆる方面のいろいろな知識の事を指しています。

商品・消費者に関する資料を集めただけでは、世界は広がりません。

新しいアイデアを生むためには、色々な要素が多くなればなるほど、新しい組み合わせが生まれます。

よって製品・消費者に関する資料だけではなく、あらゆる方面の情報を常に取り入れることで、

新しいアイデアが生まれるチャンスを多くする

この事が、「一般的資料」を集める目的になります。

以上が、第一段階のデータ ( 資料 ) を集めるでした。

②データの咀嚼

次のステップはデータの咀嚼 ( データを自分の中で消化するため作業 )です。

具体的には、

・集めた資料を1つずつ取り上げて、別視点から見てみる

・2つの資料を一緒に並べてどうすれば噛み合うのかを調べる

こういった作業を行い、自分の中にデータを落とし込んでいきます。

この作業は「関係」を探す作業です。

この作業を行っている時、心の中はごっちゃになり、ハッキリとした明察は生まれてきません。

ですがこのパズルを組み合わせる努力を実際にやり遂げたら、次の④のステップに進む事ができます。

③データの組み合わせ

第3ステップは「データの組み合わせ」です ( 無意識に行われます ) 。

ここまできたら、直接的に努力することはありません。

問題を完全に放棄して、何でもいいので自分の想像力や感情を刺激するものに心を移しましょう。

④ユーレカ ( 発見した! ) の瞬間

第4ステップは「ユーレカ ( 発見した! ) の瞬間」です。

3つの段階をすべてやり遂げたら、④の経験をすることは間違いないとジェームス・W・ヤングは言います。

ひげを剃っているいる時やお風呂に入っている時など、何の期待もしていない時にふっと答えが降りてきます。

新しい発想は、リラックスしている時の方が生まれやすいです。

⑤アイデアのチェック

第5ステップは「アイデアのチェック」です。

アイデアが生まれたら、それを現実世界に連れ出す必要があります。

素晴らしいと思っていたアイデアが、実は思っていたほど素晴らしくないという事に気づくこともありますが、それを適合させるために色々手を加えていく必要があります。

手を加えていくというのはすなわち、

アイデアを提示し、人の意見を仰ぐ

ということです。

人の意見を仰ぐことでアイデアに次々手が加えられ、アイデアは成長していき、そのアイデアの可能性が明るみに出ます。

以上がアイデアが作られる全過程になります。

アイデアに対する考え方が変わったのではないでしょうか?

まとめ

アイデアの考え方を覆してくれる1冊でした

ここまでアイデアが生み出される過程が書かれた本はないと思います。

誰もがアイデアはふいにひらめくもので、ひらめき力がない自分には難しい話だ、と思っているのではないでしょうか?

それを覆してくれる内容になっています。

60分程度で読めるけれど、この本に書かれた内容は一生使える思考法が書かれています。

一生ものの思考法を手に入れたい方は、この1冊は必読です。